人工智慧近年來快速發展,相關軟體、產品逐漸進入大眾視野。人們在感受著人工智慧為生活帶來指數級變化的同時,也希望對人工智慧有進一步的思考:它對人類到底意味著什麼?

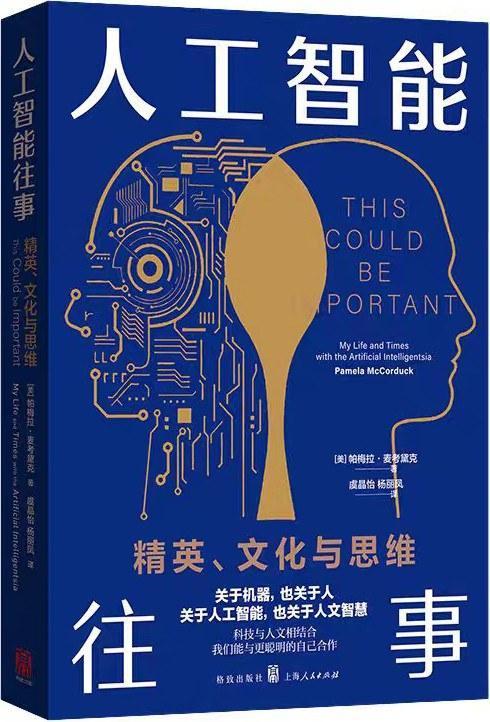

身為人工智慧發展的見證者,帕梅拉·麥考黛克試圖在其回憶錄《人工智慧往事》中回答這個問題。

身為科普作家,帕梅拉從人工智慧概念出現伊始,就一直關注著這一領域的發展,並與許多相關科學家保持著友誼。在與這些人工智慧領域的關鍵人物互動過程中,她發現源自科學的人工智慧並沒有走向人文的對立面,相反,它積極擁抱人類思維,體現了以人為主體的思想價值。

在探索人工智慧的道路上,帕梅拉以人文的筆觸書寫科學故事,她認真思索人工智慧「傳承思想和人物個性」的過程,希望透過一個個故事建構人文文化與科學文化這「兩種文化之間的橋樑”,試圖調解兩種文化的對立與衝突。

顯然,帕梅拉對人工智慧發展是樂觀的,但這種樂觀態度並非無限的。她認為,在科技發展過程中,個人資訊追蹤、假資訊氾濫、人工系統中的偏見等已經顯露積弊,都需要認真看待。然而,她不認同部分人文學者面對人工智慧的恐懼心理,並稱之為「狄俄尼索斯式的恐懼」。

當然,她所提到的這種心理的產生並非沒有道理。

德國哲學家赫伯特‧馬爾庫塞在《單維度的人:發達工業社會意識形態研究》中指出:「理性主導下的科學技術在提升人類物質生產效率的同時,也使人類不自由的狀態得到了合理化。

受制於這種框架的人實際上可能在被技術“奴役”,被迫重複單一和機械的勞動。久而久之,創意和勞動決裂,熱情與生活揮手告別,人最終淪為生產線上的零件。結果是,推動人類文明向前發展的技術反倒成了令人「異化」的工具。而當下誰又能真正預見人工智慧是否會成為新一輪「奴役」人的皮鞭鐐銬?

在德國哲學家馬丁‧海德格看來,科技的本質是一種「去蔽」的方式。人工智慧和許多科學技術一樣,給予了現代人認識自我、了解世界的便捷途徑,也是一種「去蔽」的方式。透過人工智慧,人們可以在短時間內獲取大量資訊並加以分析,進而認知未知事物,但也可能因為過度依賴人工智慧而失去認知事物的其他途徑。此時,「去蔽」卻成為了另一種「遮蔽」。

帕梅拉當然意識到了這些,所以她認為,事實上,人文學者對人工智慧的抵觸情緒本質上是「自我保護」的表現,是對未知風險的警覺,是對真理探求的持續渴望。至於一些諸如「人工智慧會導致大屠殺」的言論,在她看來,未免顯得有些「失之輕率和乃至情緒化」。

但她也提到,這恰好說明在日益成熟的人工智慧面前,我們人類應該正視其在發展中產生的問題並且保持清醒的頭腦,拒絕成為人工智慧的附庸;應該在利用人工智慧提高效率的同時,始終不忘人類自身的獨特性,不斷思考與探索。

如此,我的理解是,人工智慧技術本身並不具有類人思維,這意味著人工智慧的思考只是依據被設計好的程式碼而進行,因此人工智慧的主體終究還是人而非機器,人工智慧如何發展、如何使用,也應取決於人。更進一步來說,人工智慧的目的還是服務於人、輔助於人。

近年來,人工智慧在生態文明建設過程中的作用愈發突出,在生態保護、生態修復、生態預警等方面都能看見它的身影。若人類懂得如何與自然和諧共生、杜絕中心主義,自然也會懂得如何與人工智慧通力合作。正如帕梅拉所指出的,人工智慧可以成為人類審視自我的一面明鏡,也將帶著人類前往這個世界上更適合的位置。