Google近日宣布,從下週起,Google Photos應用程式將為使用Magic Editor、Magic Eraser和Zoom Enhance等AI功能編輯的照片添加AI編輯標識。這項更新旨在提高透明度,但引發了爭議。因為標誌只顯示在照片詳細資料中,而非照片本身,使用者在日常使用中難以直觀辨識AI編輯痕跡。 Downcodes小編將對此進行詳細解讀,分析其利弊,並探討其對未來AI影像技術發展的影響。

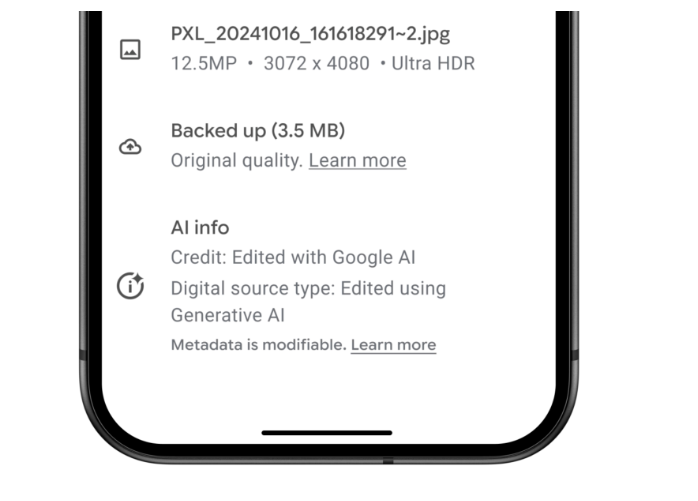

在人工智慧影像技術日益普及的當下,Google宣布將從下週開始為Google Photos應用引入新的AI編輯識別功能。所有使用Magic Editor、Magic Eraser和Zoom Enhance等AI功能編輯的照片,都將在應用的詳細資訊(Details)部分底端顯示使用Google AI編輯的標註。

這項更新是在Google發布搭載多項AI照片編輯功能的Pixel9手機兩個多月後推出的。然而,這種標註方式卻引發了一些爭議。雖然Google稱此舉是為了進一步提高透明度,但實際效果卻令人質疑:照片本身並不會添加任何可視水印,這意味著用戶在社交媒體、即時通訊或日常瀏覽照片時,無法直觀識別出這些照片是否經過AI處理。

對於Best Take和Add Me這類不使用生成式AI的照片編輯功能,Google Photos也會在元資料中標註編輯訊息,但不會顯示在詳細資料標籤下。這些功能主要用於將多張照片合成為一張完整影像。

Google Photos的通訊經理Michael Marconi在接受TechCrunch採訪時表示:這項工作尚未完成。我們將繼續收集回饋,加強和改進安全保障措施,並評估其他解決方案,以增加生成式AI編輯的透明度。雖然公司沒有明確表示是否會在未來添加視覺浮水印,但也並未完全排除這種可能性。

值得注意的是,目前所有經過Google AI編輯的照片都已在元資料中包含AI編輯資訊。新功能只是將這一資訊搬到了更容易找到的詳細資訊標籤下。然而,這種做法的實際效果令人擔憂,因為大多數用戶在瀏覽網路圖片時並不會刻意查看元資料或詳細資料。

當然,在照片框架內添加視覺浮水印並非完美解決方案。這些水印很容易被裁剪或編輯掉,問題仍然存在。隨著Google AI圖像工具的普及,合成內容可能會在網路上大量增加,這使得用戶越來越難以分辨真實與虛假內容。

Google目前採用的元資料浮水印方式,很大程度上依賴各平台向使用者識別AI產生內容。 Meta已經在Facebook和Instagram上實施了這項做法,Google也計劃在今年稍後在搜尋結果中標識AI影像。但其他平台的相關措施進展較慢。

這項爭議凸顯了AI技術發展中的重要議題:如何在推動技術創新的同時,確保內容真實性和使用者知情權。儘管Google邁出了提升透明度的第一步,但在防止合成內容誤導用戶方面,顯然還需要更多努力和改進。

Google此舉雖然意在提升透明度,但其效果仍有待觀察。如何在AI科技發展與內容真實性之間取得平衡,是擺在所有科技公司面前的難題。 未來,更有效的AI生成內容辨識方法勢在必行,才能更能保障用戶權益。